一、历史背景与作者

《三命通会》是中国古代命理学经典著作之一,成书于明代万历年间,由著名命理学家万民英(字育吾)编纂。万民英是明代嘉靖至万历年间的学者,进士出身,曾任地方官员,晚年潜心研究命理、天文与术数。他广泛收集宋元以来的命理学文献,结合自身实践,最终完成这部体系庞大的命理巨著。

《三命通会》的问世标志着中国古代命理学的成熟。自唐代李虚中开创“四柱八字”理论后,命理学在宋代由徐子平进一步发展为“子平术”,而《三命通会》则是对这一传统的全面总结与扩展。书中不仅系统梳理了前代理论,还融合了阴阳五行、天干地支、星象历法等传统知识体系,成为后世研究命理学的必读经典。

二、内容结构与核心理论

《三命通会》共十二卷,内容涵盖命理学的核心理论与方法论,主要包括以下几个方面:

1. 四柱八字的基础架构

书中以“四柱”(年、月、日、时)为核心,将人的出生时间转化为天干地支的组合(即“八字”),进而分析五行(金、木、水、火、土)的生克制化关系。例如,通过日柱天干(代表命主自身)与其他干支的相互作用,判断命局的强弱与平衡。

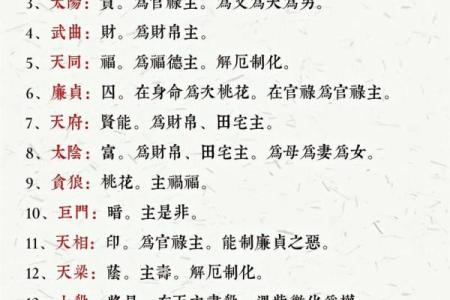

2. 五行生克与十神系统

五行理论是全书的核心逻辑之一。万民英详细阐释了五行相生(木生火、火生土等)、相克(金克木、木克土等)的规律,并引入“十神”概念(比肩、劫财、食神、伤官、正财、偏财、正官、七杀、正印、偏印),通过十神在八字中的位置,推演个人的性格、事业、婚姻等命运轨迹。

3. 神煞与特殊格局

《三命通会》收录了数百种神煞(如天乙贵人、文昌星、桃花煞等),并分析其对命运的影响。同时,书中归纳了诸多特殊命局,如“从格”“化格”“专旺格”等,探讨极端五行配置下的命运特征。例如,“炎上格”指八字中火势极旺,预示命主可能具备卓越的领导力或艺术天赋。

4. 流年与大运推算法

书中详细论述了“大运”与“流年”的计算方法。大运以十年为一周期,反映人生不同阶段的运势起伏;流年则对应每年的具体吉凶。通过分析大运与流年对原命局的冲击,预测人生关键节点(如升迁、婚嫁、疾病等)。

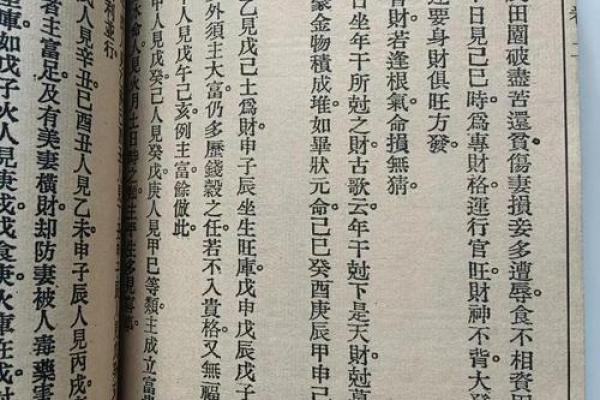

三、方法论与案例分析

《三命通会》不仅注重理论构建,还强调实践应用。书中大量引用历史人物与虚构案例,通过具体八字分析验证理论。例如:

案例一:以宋代名臣范仲淹的八字(辛未、戊戌、壬午、丙午)为例,解析其“财官双美”格局如何成就仕途与文学成就。

案例二:分析“伤官见官”格局(日主弱而伤官克制正官)可能引发的官司或健康问题。

此外,万民英提出“命理需结合德行”的观点,认为人的主观努力可部分修正先天命局,体现了儒家“尽人事,听天命”的思想。

四、文化影响与学术价值

1. 对传统社会的影响

《三命通会》在明清时期被广泛传播,成为科举士子、民间术士的共同教科书。其理论渗透至婚丧嫁娶、择业择日等民俗活动,甚至影响文学创作(如《红楼梦》中贾宝玉的八字解析)。

2. 学术争议与批判

尽管命理学在传统社会中地位重要,但历代学者对其科学性多有质疑。清代考据学派认为命理过度依赖机械推算,忽视个体能动性;现代科学则批判其缺乏实证基础。然而,作为文化遗产,《三命通会》的价值更多体现在对古代哲学与数术思维的记录。

3. 现代研究意义

当代学者从社会学、心理学等角度重新解读《三命通会》。例如,命理中的“十神”可视为对人际关系模式的隐喻;“五行平衡”理论则与荣格心理学中的“人格整合”存在相似性。此外,书中保存了大量古代历法、天文数据,为历史学研究提供了珍贵资料。

五、版本流传与当代应用

《三命通会》现存主要版本包括明代万历刻本、《四库全书》本及近代注释本。20世纪以来,随着命理学的复兴,该书被重新校勘出版,并衍生出白话翻译、电子数据库等形式。

在当代,其应用主要体现在:

文化传承:作为非物质文化遗产,命理学在港台、东南亚华人圈仍具影响力。

商业咨询:部分从业者结合心理学知识,将八字分析用于职业规划或情感咨询。

学术研究:高校与汉学机构将其纳入中国哲学与民俗学研究范畴。

六、结语:命理学的现代反思

《三命通会》的深层意义,在于它反映了古人对命运与自由的哲学思辨。在科学主导的今天,命理学的价值或许不在于预测的准确性,而在于其提供了一种理解人生无常的思维框架——通过“天命”与“人事”的辩证,引导人们接纳局限的同时追求超越。正如万民英在书中所言:“命理虽定,修德可移”,这一思想至今仍具启示意义。