热播剧《将军在上》中的范仲淹可谓是没有一点私心,一心为公,当红的贵妃为了自己亲弟弟想求官做,结果他把皇帝喷的唾沫星子都溅到皇帝脸上,估计大家想这样的呆板不知道变通的官员能有多少家业呢?

说出来可能会吓一跳,历史上的范仲淹驾鹤西去后,家族受其福泽庇佑,连绵八百余年~

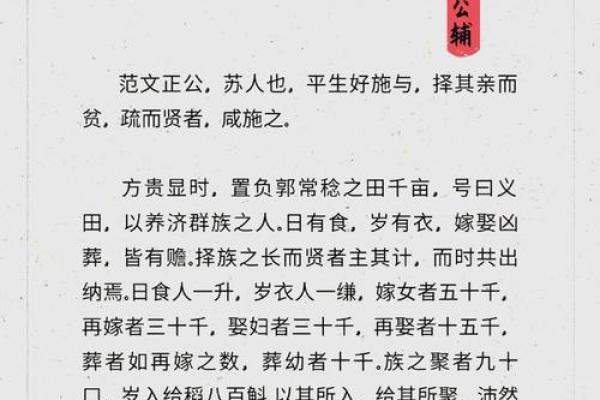

范仲淹出身寒门,父亲从小早逝,范氏族人也不帮助他们,母亲为了养活年幼的范仲淹不得不改嫁他人,为此范母死后都没能入范家祖坟,范仲淹当官后,族人乱判亲戚,不范仲淹还是不计前嫌不违法条件的情况下帮助他们。

范仲淹以前在寺庙读书,每天就喝粥,把这锅粥再划成四格,冷冻以后,早晚每餐吃两块,这就是著名的“断斋划粥”。到以后范仲淹发达了,依然保持这个风俗~所得的俸禄不是帮助穷人,就是购买了义田,免费给贫穷无田地者耕作。剩余的俸禄尽可能帮助那些孤苦伶仃,曾经一度同时帮助过三百家的壮举(当然也都是喝粥)~

不但自己身体力行,也是这么教育儿子,特别是次子范纯仁更是深得范仲淹的精髓。有一年在商丘,他命次子范纯仁去苏州运五百斛麦子回来。路过丹阳的时候,遇到范仲淹的朋友石延年,家中连丧三人,无钱安葬返乡(哎,一文钱难倒英雄好汉啊),就把所有的物资全给了石延年,回家后范仲淹得知此事后连连称赞。

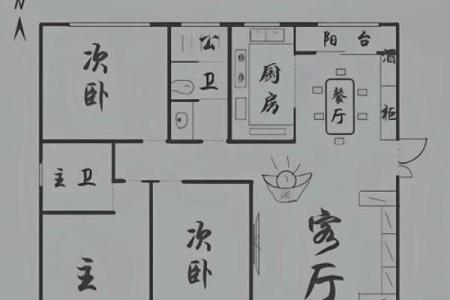

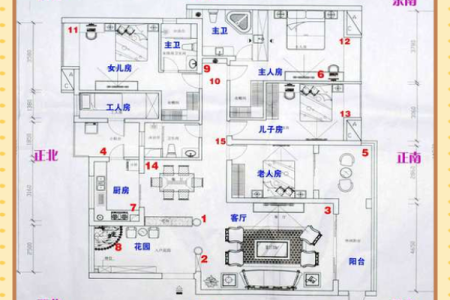

曾经苏州买过一个宅子,结果被偶然路过的风水大师说,这是一处上好的风水宝地,后代必出达官显贵。范仲淹听闻后,这么显贵的地方不如改为学堂,自己的富贵怎抵得上整个苏州的百姓的富贵。这就是后来的“义学”,在此接济贫困、设立私学、鼓舞风气,用以实现他“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的理想。

现在苏州的“范仲淹史迹陈列馆”,就是“义学”中仅存的一座文政殿,现在陈列范仲淹的范仲淹生平事迹、范仲淹与苏州、范仲淹书信手迹等内容。

范仲淹的精神一直影响着范氏族人,其次子范纯仁后来官至丞相,接棒父亲范仲淹的播种“甘愿牺牲自己的利益,以善心为他人谋福利”的种子,八百年来不断地开花结果,无意之中为子孙万代谋福利,成为行善的典范,受世人的敬仰赞颂。

一直到民国初年时,范家的子孙都能守住家风,这样的家族中国除了范氏还有就是山东孔家!

如何评价韩剧谤法?

曾以《釜山行》为“东亚丧尸片”解锁新开局的延尚昊导演,又带来了一部编剧新作品,《谤法》。有意思的是剧作并非通常意义上的“男主女主”结构,而是一个女人和一个半大女孩的复杂故事。昔日《素媛》中的素媛妈妈严志媛,这次变成了一个捍卫新闻理想的。而《寄生虫》中富人家的女儿郑知晓,这次一头短发、神情莫测,成了一位拥有超能力的“谤法师”。舒心酱之一眼看见剧名《谤法》的时候,还以为是“诽谤”+“律法”的动宾结构,打开才发现是The cursed,类似于诅咒、巫术、清宫戏中扎小人的一种设定。这个设定也让《谤法》的质感显得很新鲜独特。一面是当下韩剧中屡见不鲜的不平局面:空有理想、徒有担当的和 *** ,探究真相之路被上司斩断;另一面却又是前现代式的怪力乱神 *** :剧中小女孩通过法术和怨念让坏人诡异暴毙。剧作甚至还试图给这种玄而又玄的死法一个“科学”合理的解释?法医发现死者体内有过量的“花生四烯酸乙醇胺”。从已经播出的两集内容来看,《谤法》将神鬼之说和不平之相这两极 *** 于叙述中,质感相当有新意,镜头语言的悬念感和氛围感都营造得很到位。但目前内容仅仅是开局,叙述脉络并未真正展开,故事能否驾驭好“恶鬼灵魂之争”的品相依旧是未知数,舒心酱目前在四星观望中。一,双重世界观的渗透。《谤法》中常规世界观的呈现部分在韩剧中似乎并不新鲜:可怜的小员工被大公司踢出、 *** 、 *** ,他想求公道、找到女,女的上司却和大公司合谋嫁祸于他并最终害死了他。韩剧里常见这样的格局:有钱有势有话语权的上位者们尸位素餐、无恶不作,女和她担任 *** 队长的老公想要让世界成为本来该有的那个样子,却步步受阻、事事受挫。剧作中不常见的部分,是将这样的不平事和谤法、恶鬼、怨咒那一套非科学的价值体系并置交织。类似的画风,要么出现在所谓“愚昧”的乡村叙述语境中,某些偏僻角落里仍存在着这种不那么“现代文明”的信仰;要么在惊悚恫吓的恐怖题材里,比如各路正统恐怖片的恶鬼作祟冤魂索命;要么在更古老更久远的年代叙事里,比如各路古代宫廷戏里扎小人或作法的厌胜之术。如果说《鬼怪》是金恩淑将言情剧中“人”的身份变更为鬼怪(更接近神)、方便金手指开挂开虐,《德鲁纳酒店》是洪氏姐妹以怪力乱神为言情设定镀金镶边,那么《谤法》则是延尚昊将神鬼恩怨之说往正剧里渗透的野心。《谤法》将这份“谤法”价值体系融入常规韩剧内容里,反而显得不那么常规。剧中赵敏修饰演的巫师,在现代医院的停尸间里又跳又疯又穿透时间见到场景的画面,有着强烈的陌生化效果。此外,看韩剧里“ *** ”情节,还有一份相似但又不相同的独特感官,东亚文化的诸多亚文化层面都有着同源的共通性、但也有异化的风格性。剧作的优点自然一目了然,隐忧则在于“灵魂斗法”的这套价值体系是否能真正落地进入剧情的有机叙述里。目前女主角丈夫发现的一点蛛丝马迹,她瞒着对方的白色谎言,似乎都埋下了千头万绪更错综复杂的叙事可能。二,悬念感和氛围感。第二集以一场扭曲的看不见凶手的 *** 开头,又以一场诡异的“ *** ”式占卜结尾。前者是一个人硬生生将自己“折”死,后者是让人迷惑的神神叨叨的巫祝场面。开头结尾的镜头都让人印象深刻(前者甚至可能给部分观众造成不适感)。感官 *** 都很强烈,结尾“ *** ”出的剪辑也颇为到位。虽然剧作在两组平行场景中切换时,剪辑总汇集重复内容、让人觉得信息量冗余(不知道是不是我看的版本出bug了),但整体而言镜头和镜头都很可圈可点。悬念感和氛围感的掌控,都相当到位。《谤法》开局几分钟讲了小女孩和大反派的既往恩怨,镜头叙事的悬念感很强。荒野深夜偏宅,两位大妈来求“你家童子道士”,病歪歪的女人抱着更病歪歪的孩子哭“对不起还要你再来一次”;事件的每个环节都让人很好奇,猜不透接下来会发生什么。大多数影视剧作品本质上都高度类型化,剧情发展不外乎几种常见可能,所以悬念感的营造其实是一件很困难的事情。舒心酱此前反复写过,“悬念”和“悬念感”不是同一件事。某些剧作的结局虽然也不能一眼看透,但空有悬念却匮乏悬念感。刻意反转叫人头秃,细节单薄经不起推敲,情节老套没有新意,最后硬生生让人兴趣索然:答案是A还是B还是C根本不重要,都不过是套路柜子里的旧花样。但《谤法》的开局5分钟很有悬念感:她是谁?干什么的?接下来要怎么样?阴森可怖的画面里,种种悬念能让人集中注意力坐在荧幕前。这从本质上说,得益于已知信息和未知谜团的均衡,整体结构和细节重点的到位。给出的已知信息足够多,让人能看懂事件和属性:妻子因爱生恨来求人“诅咒”自己的老公。预留的未知伏笔也足够多,勾下好奇心的引子:这个神神叨叨的女人为什么进屋抱孩子?两个人又什么都是一副半死不活的模样?整体剧情结构的走势节奏很快:从交代母女二人的奇怪职业到母亲被杀,剧作在几分钟内就讲完(对比下隔壁前情提要背景拍了快两集整的进度条,信息密度大不同)。细节铺垫的内容也充分:无论是镜头中偏僻地点的交代还是女人诡异的眼神,都共同构筑出剧作的阴郁画风;小女孩手上的红色静脉,则是贯穿人物童年少年时期的重要印记。故事里女 *** 和丈夫在长椅上的一段对话,剧作呈现方式也很舒服:恩爱的质感很自然,有日常夫妻的烟火气。但《谤法》里的设定和术语有些云山雾罩,女巫猜测小女孩时说“一定是个很强大的神”(究竟是神是鬼还是谤法师啊?)小女孩揭露反派时说“他是恶鬼”又说“他是被恶鬼附身之人”。这套神-鬼-诅咒-谤法-附身-怨念的设定,内在层级结构和具体区分特质,目前都不那么清晰。此外将这套价值设定移植于剧作中正常的“常规世界”之时,能进入核心叙事骨架中还是仅仅换一套话术的外衣,暂时也难见端倪。舒心结语太多韩式言情借着那套“不平之冤”的话术,换汤不换药谈着恋爱的小九九。《谤法》绝不是这类试图走捷径的言情(两位女主的设定也拍不出言情剧)。手染鲜血的复仇小女孩,被意外卷进命运共同体里的女,两位主角都不是传统意义上绝对正面的类型,叫人心生期待。从品相上说《谤法》最直观的特色可能是大尺度的惊悚感,内在的本质却是不平之怨。在小女孩施法的那套价值体系里,能力不会被金钱地位所左右,反而被善恶不平的征伐之怨所催动。那尸山血海的可怖图景之下,或许藏着桃花源式的纯净愿景:有没有人,能为她下一场,洁白的六月雪。

民国时期的白云观火烧老道是真实的案件吗?这件案件,不仅是真实的,而且当时在道教界和北京市老百姓之间,造成了很大的影响,就连当时美国的《时代周报》都刊载报道了此事,可见此事影响之大。

那么,这个所谓“白云观火烧老道”的事情,究竟是怎么一回事呢?

我们一一来说。

白云观建于唐代,后来丘处机在此羽化先来介绍一下白云观,说起白云观那可真是赫赫有名,而且现在也保存完好,坐落在北京西便门外白云观街一号。

白云观建造于唐 *** 元时期,当时名叫“天长观”,到了金朝,改名为“太极宫”,

到了南宋末年,有一个重要人物与此息息相关,这就是丘处机,看过《射雕英雄传》的人,对此人应该不陌生。丘处机是全真派,他曾北上面见成吉思汗,提出“一言止杀”,要求成吉思汗不要四处 *** ,由此被后人铭记。

丘处机晚年就住在这里,并且在这里羽化登仙的,后来,这里就被叫做“长春宫”。到了明代正统时期,长春宫改为白云观,并一直沿用至今。

明清时期,白云观与政治联系紧密由于白云观名气颇大,再加上明世宗笃信道教,所以多珍宝赏赐,王公大臣也多来这里惨败,白云观一时名气大显。很多人来白云观,甚至希望可以在这结交有权有人,一时变为“贿赂势力之道观”。

到了清代,白云观的势力一仍其旧。乾隆时期,乾隆还亲自命令两次重修白云观。

到了晚清时期,白云观与政治的联系越来越紧密,野史上甚至说就连慈禧都在白云观受戒,道号为广仁子。因此,当时的白云观就与上层人士走得非常紧密,甚至方丈还与李莲英结为兄弟,可见其势力之大。

民国时期白云观的改革,让很多人心怀不满到了民国年间,由于道教开始衰落,白云观率先充当起了道教改革的先锋,也正是由于改革,酿成了后来“火烧老道”的悲剧。

在民国刚刚建立不久,当时的方丈陈明霦就提出以下的改革:传戒,防止有人私自入教;整修宫观;做慈善,比如设立三清宫学校等。

有改革,就意味着有人反对,同时也会掺杂着诸多利益,由此,白云观的事情变得更加复杂。

到了上世纪30年代,由于陈明霦病亡,一个头脑活泛的道士安世霖以监院身份 *** 住持,最终埋下了其被烧死的种子。

安世霖继续改革,但个人贪财养 ***安世霖上任伊始,就开始继续深化白云观的改革,1940年他就制定了《白云观全真道范》,保证方丈、住持等的管理地位,以及推选 *** 、条例等,此外,他还办了道士教育班,要求道士们学习文化知识,避免道德沦丧。

另外,还设立了救济与福利保障制度,比如建立储蓄部,类似观内的银行,白云观中的道士、雇工等,都可以把钱存入储蓄部,白云观付给利息。他还建立了“养老院”,收养年老的道士等等。

应该说,安世霖还是为白云观做了不少好事。

但是,安世霖这个人面对巨大的利益,自己也不能把持住,从中进行了贪污,养 *** ,,再加上他的改革早到了很多传统道士的反对,于是矛盾就越积越深。

1940年,白云观直客朱宗玉曾逼迫安世霖还俗,然后想将其驱逐。但是,安世霖贿赂了当时北平(民国时期,北京称为北平,隶属于河北)的主管机关之一——北 *** 别市公署社会局,反把朱宗玉等人驱逐,保住了地位。

朱宗玉曾控诉安世霖:之一,作风奢靡,每天饮酒吃吃肉,不符合出家人的作为;第二,盗卖庙产,卖房卖地。对于这些,后来安世霖自己做了辩护,但是大家对于安世霖越来越不满。

1945年,日本人投降,国民再次统治北平。在1946年,有人揭发安世霖曾经当过汉奸,担任伪职, *** 白云观道士王信真等。但由于没有证据,此事不了了之。

白云观火烧老道:三十六人将其眼睛揉瞎,用火烧死结果,矛盾终于在1946年爆发。

1946年11月14日,《华北日报》刊登了一条新闻:“白云观火焚二道士”。

随后,美国《时代周报》也对此进行了报道,大致经过是这样的:

11月11日晚上,白云观三十六名黑袍道士把安世霖和他的宠道白全一捉住,对他们加以审讯。道士们认为,安世霖和他的羽包括 *** ,私用观产(购买海洛英),还饿死了拒与日本人合作的道士。

这天晚上,道士们将安世霖和白全一的眼睛用石灰揉瞎,绑住手脚,然后放到草垛上,倒上汽油,将其活活烧死。

案件发生之后,道士们立即将准备好的 *** 信呈交给了 *** 局、法院以及社会局等等,甚至还有一封直接给 *** 。

随后, *** 局开始对这一事件进行审理。

按理说,这件事情案件明了,但是有一个问题,那就是在道教的清规中有一条规定,如果道士违反戒律,是可以动用私刑将其烧死。所以,这件事将怎么判决呢?

现代 *** 自然不允许宗教界出现私刑,因此,法院并没有采用此前的规定,而是按照法律予以判决。而且法院认为,这些人杀安世霖,完全是私人仇恨,与清规规定的动机不同,因此不能适用。

这一案件标志着,宗教的戒规从此不能凌驾于现代法律之上12月14日,北平地 *** 院就作出判决,在考虑了道教清规等内容之后,决定判处主要凶手无期徒刑,其余人分别判十五年、十二年、八年、四年等。

这个判决,让这些道士完全没有想到。他们觉得量刑过重,随后上诉。

1947年9月21日,河北高等法院(当时北平归属河北省)改判主犯三人服刑五年,其余人等减刑释放。

北平解放之后,主要案犯被无罪释放,重新回到白云观下院的关帝庙当道士。

就这样,“火烧道士”的事件就结束了。

不过,我们从这件事也可以看到,到了现代社会,传统的宗教清规已经不适用了,任何宗教都不能凌驾于现代法律之上。

从这里来看,“白云观火烧老道”对后来宗教的改革和变化,也起到了重要的作用。

为什么我做今日头条账号越做越迷茫?我有靠谱回答。

对这个问题,我思虑良久。

最后的答案,很简单:

我不会越来越迷茫,

反而是,越走越清晰。

因为,如果感觉不适合的,就会果断的早离开。

而感觉还不错的,就会清晰的坚持往下走。

迷茫不迷茫,清晰不清晰,

拐点,在于自我的定位,

在于什么样的心态。

如果只是因觉得自己知识点欠缺越来越迷茫,

反而清晰了,

应该在头条路上往下走。

因为,头条绝对是补充知识点的宝藏。

感觉作品苍白无力、难能吸引大家、吸收不到更多粉丝,

或是认为挣点零花钱好难,想放弃的,

不妨多总结,再坚持个365天,

如果还不行,

应该就是力不从心,不适合平台。

不妨如大浪淘沙,金子沉甸,麸沙随流而逝。

没有随随便便的成功,

想要的理想结果,都是来自日积月累的坚持。

说来说去,迷茫只是在耽误时间,

认准了,咬着牙,坚持住!

为什么鬼吹灯的故事大部分发生在昆仑山?其实大家可以看一下,对于了解道教或者佛教在或者看过很多的小说的朋友就能知道,不止是鬼吹灯的故事多发生在昆仑山,是很多其他作品的故事也都发生在昆仑山。为什么都非要在昆仑上发生呢。接下来我给大家分析下有这么几个原因:

之一,昆仑山

昆仑山西起帕米尔高原,东经青海省到四川省西北部,横贯新疆和 *** 之间,全长 *** 0千米。它像一条长龙横卧在中国的西部,有"亚洲脊柱"之称。

昆仑山由东、中、西昆仑三部分组成。东昆仑像一只鸟爪一样分出南、中、北三支脉,属于南支的巴颜喀拉山是长江和黄河的分水岭。昆仑山海拔多在5000米以上,许多高峰超过7000米。每年夏天山顶积雪开始融化,汇成一股股清澈的溪流,滋润着西北干旱的土地,补充着长江和黄河的水源。昆仑山气候严寒,冰峰雪岭连绵不断,是中国冰川最多的山,高峰慕士塔格山有"冰川之父"的称号。众多的冰川如条条玉龙盘旋于山谷中,冰塔林、冰瀑布、冰裂缝琳琅满目。丰富的冰川与积雪,成为许多江河的源泉。

昆仑山是青藏高原和塔里木盆地的分界线,昆仑山以北是塔里木盆地,以南是青藏高原,山脉是地形骨架,是重要地形分界线,而长江发源于青藏高原的唐古拉山,黄河发源于青藏高原的巴彦格拉山,和昆仑山可有一段距离,可以参 *** 地形图啊。

可以说昆仑上不管是从地貌还是从海拔上来说,昆仑山都属于高原地貌。在这么高的高原上一定多试人迹罕至的地方,只有少部分的地方会有人生存。

既然是人迹罕至的地方,那么就一定会引发出各种猜想和神鬼故事,人类对于未知的事物,永远保存着敬畏和好奇之心。存在敬畏就会存在遐想,就这样昆仑慢慢的一点点的在被人类神化。

第二,昆仑上是龙脉的发源地。

中国一直定义自己为龙的传人,既然是龙的传人,那么对于龙脉在中国就是很重要的事情了。

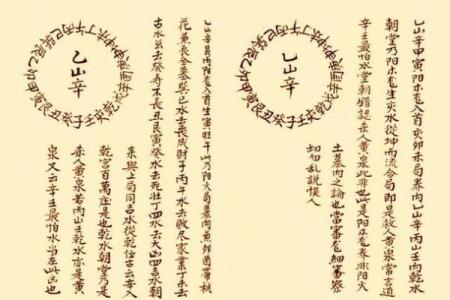

龙脉,是指起伏的山脉,古代“风水术”首推“地理五诀”,就是“觅龙、察砂、观水、点穴、立向”。龙就是地理脉络,土是龙的肉、石是龙的骨、草木是龙的毛发。寻龙首先应该先寻祖宗父母山脉,审气脉别生气,分阴阳。必须了解来龙去脉,才能判断因果吉凶。风水业内公认:昆仑山是“万山之祖、龙脉之源”,是龙中的祖龙(根龙)。龙脉从昆仑开始发源延伸到世界各地。龙脉的布局结构和分级,类似一棵大树有根龙、干龙、支龙、叶龙。一般龙脉灵气聚集之地(开花结果)被认为是风水宝地(龙穴)。

中国有三大龙脉,之一条龙脉为北龙脉,北龙脉:沿黄河通过青海、甘肃、山西、河北、东三省等北部地区,延伸至 *** 半岛而止。实际上,北龙不应到 *** 便终结,它相接于 *** 的白头山。也就是 *** 的龙脉发于白头山,但并未停止,只是隐入了海中,最后连接了日本列岛。北京、天津等城市处于北龙之上。有风水大师说过,北京城就是出于这条北龙脉的眼睛之上。

中龙脉:通过黄河、长江之间的地区,包括四川、陕西、河北、湖北、安徽、山东,到达渤海终止;西安洛阳、济南等,均为中龙气聚之所。所以说一般王公将相的古墓多在陕西,秦岭,山东。河南等地。因为中龙是在华夏大地上龙脉之气最为汇聚的龙脉。

南龙脉:沿长江通过云南、贵州、广西、湖南、江西、广东、福建、浙江、江苏等南部地区入海而停止,通常把香港、广州、福州、南京、上海等城市划为南龙。

中国自古有龙脉之说,而昆仑更是中国龙脉的发源地,所以说从风水的角度来说,昆仑也是中国最重要的山脉。

第三,文化

根据古文籍记载,昆仑山是西王母所居。然而中原民族知世有昆仑,实是战国之后的西部地理概念,说西王母居昆仑,不及旁论,仅一理便可明了是后人所指的地方。因为西王母是汉族广泛崇敬的先人,而今昆仑山下是少数民族地域,少数民族中并不见对西王母有特别崇拜心理。这说明西王母并非是当地少数民族的先人,亦说明古西王母部族很早就融入了中原民族,今已不独存在,否则西王母传说就不会存在于汉文化中,而是应存在于今昆仑山下的少数民族文化中。昆仑有西王母是中国西部地域扩大之后,西王母作为中国西方的神灵,按其居西的方位,在中国西部万山之最的昆仑山应有其庙堂。此情即如西王母在中国东部的泰山亦有庙堂一理,是西王母文化传播的结果,按照上言所确定的中国西部界线,以及前文对西王母古部族的归属,作为古戎族的祖先来研究,西王母古部族的生息地只能在泾、渭、洛三河中上游地域,其祖庙也应在这一地域。

西王母是我国神话传说中地位非常重要的一位大神,西王母可以说是我国神话文化中最顶尖的几位大神。伴随着西王母的故事的传说,中国的道教文化也在一直发展,而西王母所居的昆仑山,更是成为了中国道教文化的重要发源地之一。

综合以上几点,大家都明白龙脉发源之地,文化发源之地,愿有人踏入之地,种种联合起来其实真的很适合造墓,而且是造大墓,所以鬼吹灯也好,其他的小说也好,都喜欢在昆山上留下众多的笔墨。而且更加主要的事,写昆仑可以瞎写,因为没有知道真实的样子是什么样,其他的地方现在人口太密集是没法瞎写的,你写个天津地下是个大古墓,你是如何如何挖的,这不跟瞎说是一样的吗,太容易引起大家的非议。